このページでは京都市東山区の八坂神社・知恩院・三十三間堂・東福寺ほかの御朱印をご紹介しています。

目次

八坂神社 京都市東山区

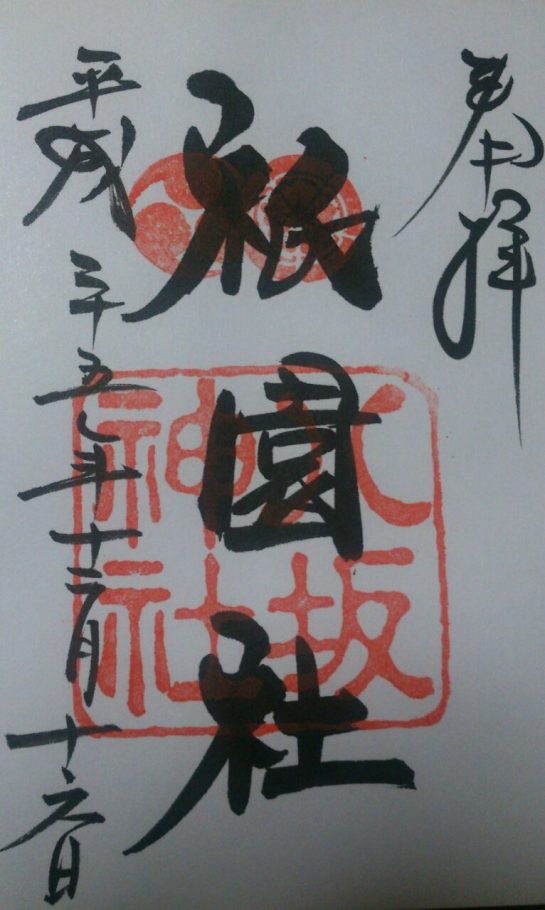

八坂神社の御朱印

青龍の御朱印

悪王子社 の御朱印

冠者殿社の御朱印

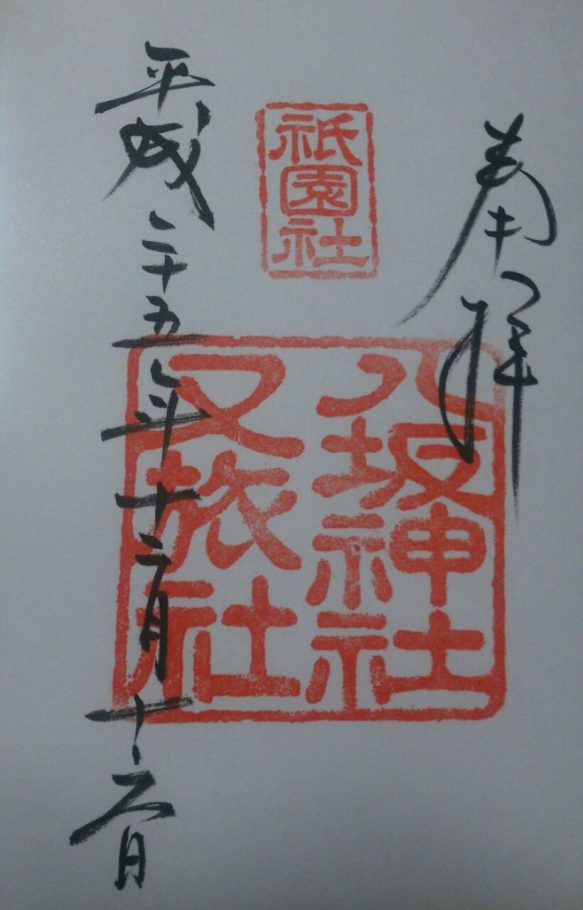

八坂神社又旅社の御朱印

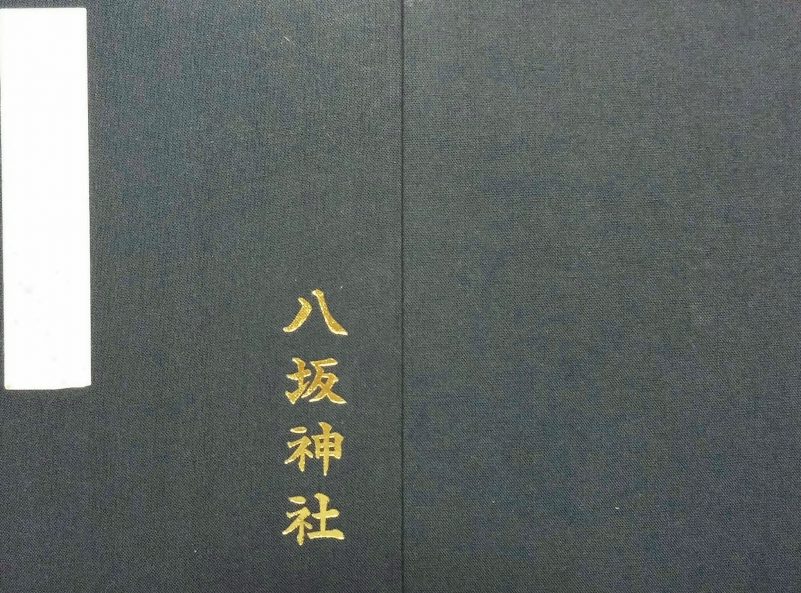

オリジナル御朱印帳

全国にある八坂神社や素戔嗚尊を祭神とする関連神社(約2,300社)の総本社。通称として祇園さんとも呼ばれる。総見は斉明天皇2年(656年)、高句麗から来日した調進副使・伊利之使主の創建とされる。祇園祭は、貞観11年(869年)に各地で疫病が流行した際に神泉苑で行われた御霊会を起源とするもの。

四条通の突き当りに位置していて観光客や修学旅行生で賑わっています。

【祭神】

素戔嗚尊、櫛稲田姫命、八柱御子神

【鎮座地】

京都市東山区祇園町北側625番地

知恩院 京都市東山区

法然上人二十五霊場第二十五番の御朱印

御詠歌の御朱印

勢至堂の御朱印

オリジナル御朱印帳

【知恩院概略】

浄土宗総本山の寺院。浄土宗の宗祖・法然が後半生を過ごし、没したゆかりの地に建てられた。浄土宗徒であった徳川家康が寺地を寄進し2代将軍秀忠が伽藍を整備、その後火災でその大部分を焼失したが3代将軍家光がすぐに再建した。代々の門主は皇族から任命された。

とても大きなお寺で拝観料を払って内部まで回るとかなりの時間がかかります。大きくて立派なお寺ですが、参詣時は工事中であまり良く拝観できませんでした。御朱印は専用の納経所があります。

【名称】

華頂山 知恩教院 大谷寺 浄土宗総本山 本尊:法然上人像(本堂)、阿弥陀如来(阿弥陀堂)

法然上人二十五霊跡25番

【所在地】

法然上人二十五霊跡25番

青蓮院 京都市東山区

青蓮院の御朱印

近畿三十六不動霊場第十九番の御朱印

オリジナル御朱印帳

【青蓮院概略】

三千院、妙法院と共に天台宗の三門跡寺院。江戸時代に仮御所となったことがあるため「粟田御所」の称もある。「愚管抄」の著者である慈円は関白藤原忠通の子で、歌人としても知られる。室町時代には後に室町幕府第6代将軍足利義教となる義円が門主を務めた。

門跡寺院ならではの佇まいが素敵なお寺。知恩院や南禅寺に近いですが見落とされがちですが落ちついた雰囲気が良いです。春や秋の観光シーズンには特別公開などもされます。御朱印・御朱印帳は売店で受付てくれます。

【名称】

青蓮院(青蓮院門跡・粟田御所) 天台宗 本尊:熾盛光如来

近畿三十六不動尊19番

【所在地】

京都市東山区粟田口三条坊町69-1

長楽寺 京都市東山区

長楽寺 洛陽三十三観音第七番 の御朱印

【長楽寺概略】

延暦24年(805年)勅命により最澄が延暦寺の別院として創建したのに始まるとされ、その敷地は現在の円山公園・大谷祖廟を含む広大なものであったという。

1185年(文治元年)には高倉天皇の中宮で安徳天皇の生母である建礼門院(平徳子)が壇ノ浦の戦いの後、この寺で出家したと伝えられる。庭園は相阿弥が足利八代将軍義政の命により銀閣寺の庭を作る時、試作的に作ったと伝えられる。

円山公園の奥にあるお寺。建礼門院の出家したお寺だそうで(現在は)規模はあまり大きくはありませんがシンプルで美しいところです。御朱印は拝観受付でいただきました。御朱印帳もあったようですが購入しませんでした。再訪して購入しようと思います。

【名称】

黄台山長楽寺 時宗遊行派 本尊:准胝観音

洛陽三十三所観音霊場第7番

【所在地】

京都市東山区八坂鳥居前東入円山町626番地

建仁寺 京都市東山区

建仁寺 の御朱印

オリジナル御朱印 風神雷神

オリジナル御朱印帳 雲龍

【建仁寺概略】

臨済宗建仁寺派大本山。建仁2年(1202年)、鎌倉幕府2代将軍・源頼家の援助を得て、京都における臨済宗の拠点として栄西により建立。建仁はその時の年号。五山3位の格式を持つ。俵屋宗達筆の風神雷神図は国宝。(原本は京都国立博物館に寄託)

祇園のど真ん中にあるお寺。境内を通り抜けて祇園から周辺の寺社へ行けるのでとても便利。御朱印帳は絵柄が美しく、紙質も良いのでおすすめ。本堂内の売店で購入できます。

【名称】

東山建仁寺 臨済宗建仁寺派大本山 本尊:釈迦如来

【所在地】

京都市東山区大和大路四条下る四丁目小松町584

仲源寺 京都市東山区

仲源寺 洛陽三十三観音第十六番の御朱印

目疾(めやみ)地蔵の御朱印(御本尊)

【仲源寺概略】

鎌倉時代の1228年(安貞2年)鴨川が大雨で洪水となり、防鴨河使となった中原氏がこの地蔵尊に止雨を祈ったところ雨がやんで洪水も治まったことから、朝廷から「仲源寺」の寺号を下賜されたという。 「雨やみ」の「あ」が取れて「めやみ地蔵」となったと言われる。

四条の大通りに面しています。街中の小さいお寺ですが、庶民的で京都らしい風情があって好きです。

【名称】

寿福山仲源寺 浄土宗 本尊:地蔵菩薩

洛陽三十三観音16番

【所在地】

京都市東山区四条通大和大路東入ル祇園町南側585-1

六波羅蜜寺 京都市東山区

六波羅蜜寺 西国十七番 の御朱印

洛陽三十三観音第十五番の御朱印

【六波羅蜜寺概略】

天暦5年(951年)醍醐天皇第二皇子光勝空也上人により開創された。西国三十三所の第17番札所として有名。教科書にも掲載されている空也上人像や平清盛像など平安・鎌倉期の木像彫刻を代表とする重要文化財が数多く安置されている。

建仁寺からいかにも京都らしい町並みを少し歩くと着きます。境内は広すぎず小さすぎずで程よい時間で拝観できます。宝物館は仏像等は点数は少ないですが有名な空也上人像や平清盛像などがあり必見。

【名称】

補陀洛山六波羅蜜寺 真言宗智山派 本尊:十一面観音

西国三十三所第17番、洛陽三十三所観音霊場第15番、神仏霊場巡拝の道第118番、都七福神(弁財天)、通称寺の会

【所在地】

京都市東山区松原通大和大路東入2丁目轆轤町

六道珍皇寺 京都市東山区

六道珍皇寺の御朱印

【六道珍皇寺概略】

この寺の所在地付近は、平安京の火葬地であった鳥部野(鳥辺野)の入口にあたり、現世と他界の境にあたると考えられ、「六道の辻」と呼ばれた。小野篁が冥界に通ったと伝わる井戸で知られる。閻魔大王像も有名。

こちらも祇園から建仁寺を抜けて少し歩くとあります。小野篁伝説の残るお寺でなかなか雰囲気のあるところです。オリジナル御朱印帳が参拝時にはありませんでしたので購入していませんので、また行きたいと思います。

【名称】

大椿山六道珍皇寺 臨済宗建仁寺派 本尊:薬師如来

【所在地】

京都市東山区大和大路通四条下ル4丁目小松町595

西福寺 京都市東山区

西福寺の御朱印

【西福寺概略】

弘法大師が自ら土でつくった六波羅地蔵を安置したことに始まる古刹。 貞観年間(859年 – 876年)の創建とも言われる。檀林皇后が皇子(のちの仁明天皇)の病気平癒を祈願したことから、子育て地蔵として信仰を集める。

建仁寺から六波羅蜜寺へ向かう途中にあります。小さいですが、いかにも京都らしい地元の方に信仰されているという雰囲気があります。

【名称】

桂光山敬信院西福寺 浄土宗 本尊:阿弥陀如来

【所在地】

京都市東山区松原通大和大路東入ㇽ二丁目轆轤町81

安井金比羅宮 京都市東山区

安井金比羅宮の御朱印

【安井金比羅宮概略】

崇徳天皇の御神徳で良縁結びとともに悪縁切りでもご利益で名高い。悪縁は婚姻・恋愛だけでなく、人間関係全般に加えて、病気や不慮の事故、災難、悪運、悪習癖(過度の飲酒・喫煙・ギャンブル・悪癖など)、借金、犯罪なども包含しており、広く悪からの縁切りに霊験があるとして信仰を集めている。

絵馬を見るとなかなかすごいことが書いてあって、見ていて飽きません。清水寺や高台寺から近いですので是非立ち寄ってみることをおすすめします。近くに崇徳天皇陵もあります。

【祭神】

崇徳天皇・大物主神・源頼政

【鎮座地】

京都市東山区東大路松原上ル下弁天町70

京都ゑびす神社 京都市東山区

京都ゑびす神社の御朱印

西宮・大阪今宮神社と並んで日本三大ゑびすと称され、「えべっさん」の名で親しまれている。約800年前土御門天皇の建仁2年(1202年)に禅の祖といわれる栄西禅師が建仁寺建立にあたり、その鎮守として最初に建てられたもの。

建仁寺から歩いてすぐのところにあります。「名刺塚」「財布塚」などがあり建立にはパナソニックの松下幸之助氏もかかわっているとのこと。御朱印は授与所にていただきました。

【祭神】

八代事代主大神、大国主大神、少彦名神

【鎮座地】

京都市東山区小松町125 恵美須神社

清水寺 京都市東山区

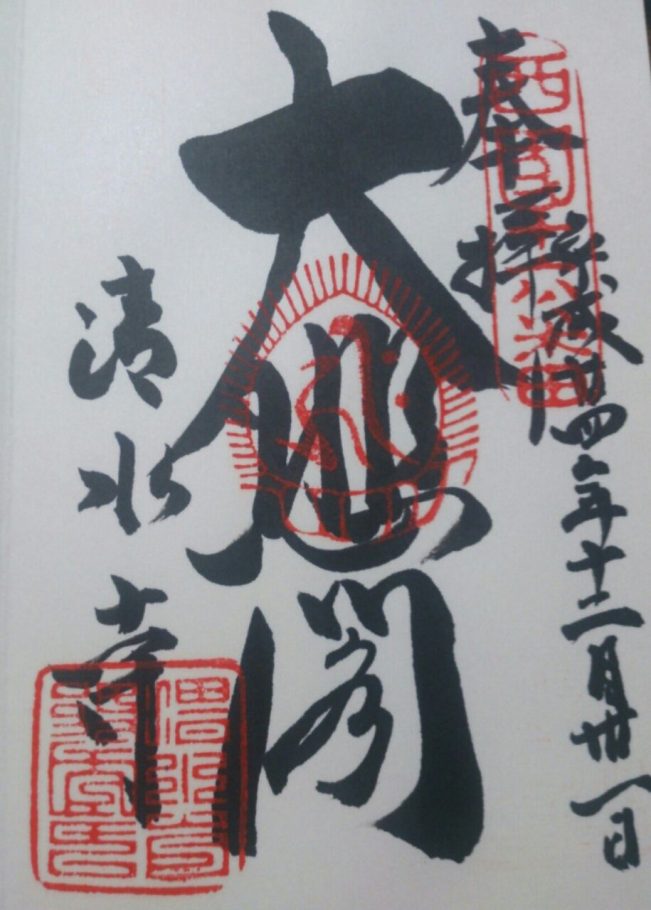

清水寺 西国十六番の御朱印

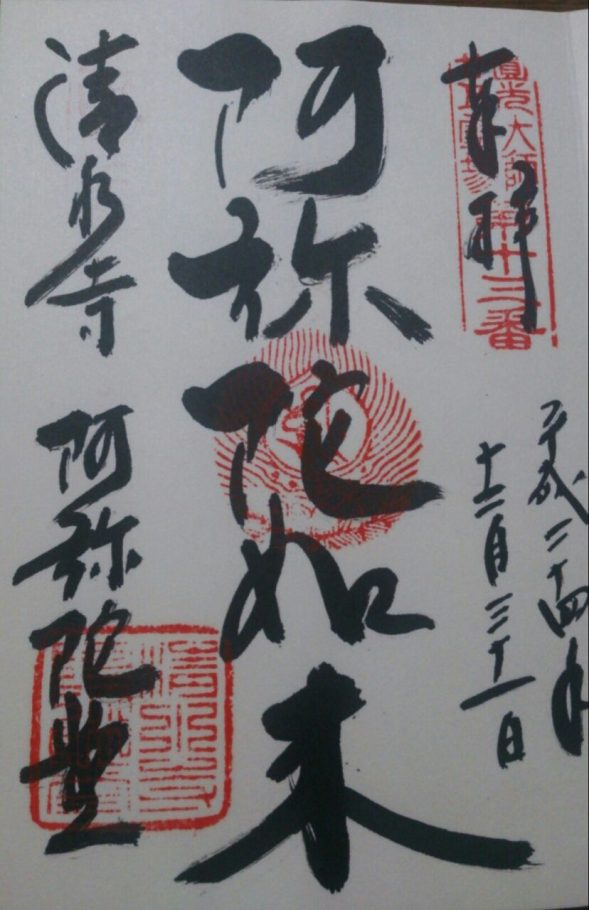

清水寺阿弥陀堂 法然上人二十五霊場第十三番の御朱印

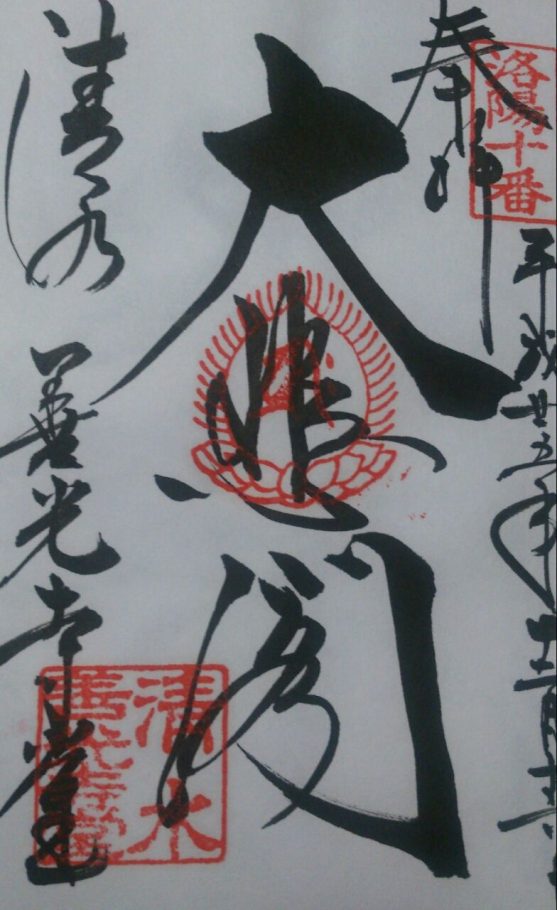

清水寺善光寺堂 洛陽三十三観音第十番の御朱印

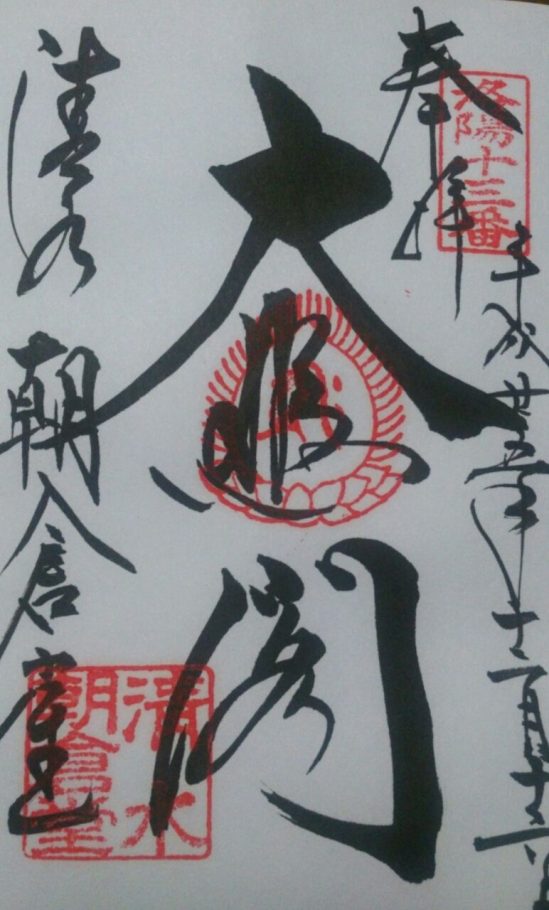

清水寺奥の院 洛陽三十三観音第十一番の御朱印

清水寺本堂 洛陽三十三観音第十二番の御朱印

清水寺朝倉堂 洛陽三十三観音第十三番の御朱印

清水寺泰産堂 洛陽三十三観音第十四番の御朱印

【清水寺概略】

奈良時代の末778年延鎮上人が開山。798年に坂上田村麻呂が仏殿(本堂)を寄進建立し、御本尊十一面千手観音を安置した。現在の堂塔は徳川家光による再建。清水の舞台で知られる本堂は国宝に指定されている。

観光客が多すぎて休日は近づけないほどです。ゆっくり参拝したいときは年末の午前中がおすすめです。

【名称】

音羽山清水寺 北法相宗大本山 本尊:千手観音(秘仏)

西国三十三所第16番、法然上人二十五霊場第13番、洛陽三十三所観音霊場第10~14番、神仏霊場巡拝の道第117番(京都37番)

【所在地】

京都市東山区清水一丁目294

地主神社 京都市東山区

地主神社の御朱印

【地主神社概略】

清水寺の「清水の舞台」を出て直ぐ左手にある神社。江戸時代までは清水寺の鎮守社であった。大国主を主祭神とし、縁結びの神さまとして若い女性やカップルに人気のスポット。創建は不詳で神代の時代とされ京都で最も古い神社の一つ。

修学旅行生のごった返しています。気合を入れて人波をかき分けて御朱印をいただきました。

【祭神】

大国主命、素戔嗚命、奇稲田姫命、足摩乳命、手摩乳命

【鎮座地】

京都市東山区清水一丁目

高台寺 京都市東山区

高台寺の御朱印

オリジナル御朱印帳

【高台寺概略】

豊臣秀吉の正室である北政所(高台院)が秀吉の冥福を祈るため建立した寺院であり、寺号は北政所の落飾(仏門に入る)後の院号である高台院にちなむ。秀吉と北政所を祀る霊廟としての性格をもった寺院。

かなり商売熱心な印象。こういうふうにしてくれた方が気兼ねなく参拝できて良い。御朱印及び御朱印帳は拝観受付でいただきました。

【名称】

鷲峰山高台寿聖禅寺 臨済宗建仁寺派 本尊: 釈迦如来

【所在地】

京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町526

圓徳院 京都市東山区

圓徳院の御朱印

【圓徳院概略】

北政所が秀吉の没後、伏見城の化粧御殿とその前庭を高台寺山内に移築して移り住み、この地で終焉を迎える。その後、兄の子である木下利房により、木下家の菩提寺、高台寺の塔頭となる。北庭にあたる「旧円徳院庭園」は有名。

高台寺えを出て少し下がったところにあります。御朱印は拝観受付でいただきました。

【名称】

高台寺塔頭 圓徳院 臨済宗建仁寺派 本尊:釈迦如来

【所在地】

京都市東山区下河原通八坂鳥居前下る下河原町530

霊山観音 京都市東山区

霊山観音の御朱印

【霊山観音概略】

第二次世界大戦の戦没者および戦争の犠牲者を追悼するため、1955年、帝産グループ創設者、石川博資によって建立された。高さ24m、重さは約500t、鉄骨コンクリート造。

著名寺社に囲まれてかなり地味な印象ですが是非お参りください。

【名称】

霊山観音 本尊:十一面観音

【所在地】

京都市東山区下河原町526−2

青龍寺 京都市東山区

青龍寺 洛陽三十三観音第九番の御朱印

【青龍寺概略】

桓武天皇の勅命によって長岡京近郊に延暦8年(789年)に創建され、平安遷都により現在地に移された。本尊の聖観音は、昔から「伽羅観音」の通称で広く信仰を集めてきた。寺伝によると、唐の徳宗皇帝から献上された伽羅木を、桓武天皇が伝教大師(最澄)に命じて彫刻されたとされる。

ひっそりとあるので洛陽三十三観音で回っている人以外は立ち寄ることはないかと思います。

【名称】

見性山青龍寺 浄土宗 本尊:聖観音菩薩

洛陽三十三観音霊場九番

【所在地】

京都市東山区河原町通八坂鳥居前下ル南町411

蓮華王院(三十三間堂) 京都市東山区

元は後白河上皇が自身の離宮内に創建した仏堂。上皇が平清盛に建立の資材協力を命じた。

本尊は千手観音。堂内中央にこの丈六坐像の本尊をまつり、左右の内陣にはそれぞれ十段の階段に50体ずつの千手観音立像、計千体が並ぶ。江戸時代には各藩の弓術家により本堂西軒下(長さ約121m)で矢を射る「通し矢」の舞台となった。

応仁の乱で焼けなかったため京都市街で最も古い建築物の一つ。

市バス博物館三十三間堂前で下車。最近は道も混んでいるので京都駅から歩けない距離ではない。ほとんど朝一番に入りましたので観光客がほとんどなく拝観できました。

蓮華王院三十三間堂の御朱印

オリジナル御朱印帳

法住寺 京都市東山区

後白河院の宮廷「法住寺殿」として有名。木曽義仲によって焼き討ちされた「法住寺合戦」の舞台としても知られる。(武士が治天の君を直接攻撃した一番初めの合戦)

鎌倉時代以降は後白河天皇の御陵をまもる寺として長く存続した。明治に入って寺と御陵が分離された。親鸞が自分の姿を刻んだという「そば食い像」と呼ばれる木像が安置されている。

三十三間堂の向かいにあります。

本尊身代わり不動尊の御朱印

南無阿弥陀仏の御朱印

後白河院の御朱印

忠臣蔵の御朱印

養源院 京都市東山区

淀殿が父浅井長政追善のために創建した。焼失の後、伏見城の遺構を移して再建した。廊下の天井は伏見城落城の際に自刃した武将の血のりが付いた板を使っているため「血天井」と呼ばれる。

重要文化財の俵屋宗達の描いた襖絵などを拝観できる。

養源院の御朱印

智積院 京都市東山区

真言宗智山派の総本山。もとは根来山大伝法院の塔頭であったが、豊臣秀吉による根来攻めにより全山炎上の後、慶長6年(1601年)に再興された。

拝観料なしで庭園等を拝観することができます。宝物館(有料)では、長谷川等伯一門による金碧障壁画ほか、多数の文化財を見ることができる。

真言宗十八本山第七番の御朱印

近畿三十六不動尊第二十番の御朱印

京都十三仏霊場第一番の御朱印

新日吉神宮 京都市東山区

1160年(永暦元年)後白河上皇の命により、院の御所である法住寺殿の鎮守社として創建された。1958年(昭和33年)後白河天皇を増祀し、翌1959年(昭和34年)に神社名を現在の新日吉神宮と改めた。

智積院のとなりにありますが、坂道を歩いて行くひつようがあります。少ししんどかったです。

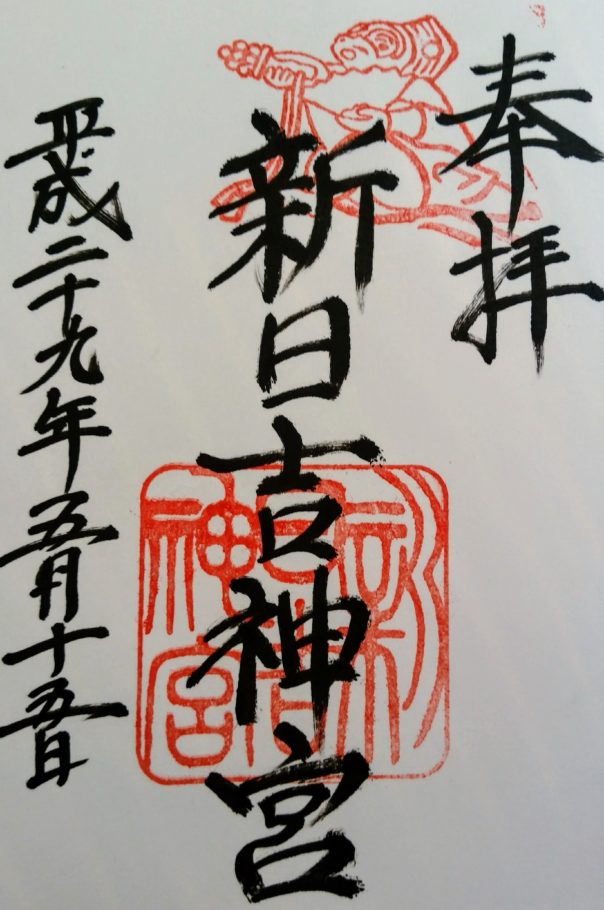

新日吉神宮の御朱印

豊国神社 京都市東山区

慶長4年(1599年)秀吉を「豊国大明神」として祀るが、豊臣氏が滅亡後に徳川幕府の命により廃祀された。 明治元年(1868年)明治天皇が豊国神社再興を命じ、明治6年(1873年)には、別格官幣社に列した。

豊国神社の御朱印

オリジナル御朱印帳

泉涌寺 京都市東山区

泉涌寺の御朱印

洛陽三十三観音第20番(楊貴妃観音堂)の御朱印

【泉涌寺概略】

平安時代神修上人の開基と伝わるが、実質的には鎌倉時代に始まる。

鎌倉時代の後堀河天皇、四条天皇、江戸時代の後水尾天皇以下幕末に至る歴代天皇の陵墓があり、皇室の菩提寺として「御寺(みてら)泉涌寺」と呼ばれている。

東寺からタクシーを利用しました。参道が上り坂でかつ結構距離があるので行きは車を利用した方が良いかもしれません。今度は自分の車で行こうと思います。

真言宗十八本山と京都十三仏の御朱印は今回はいただきませんでした。次の機会にいただこうと思います。

御朱印は本堂脇の納経所にていただきました。

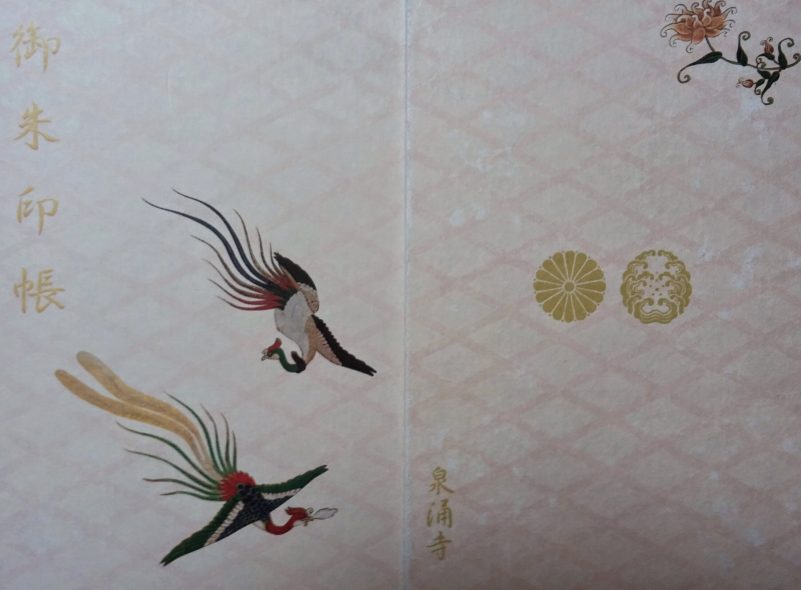

【泉涌寺オリジナル御朱印帳】

【名称】

東山(または泉山)泉涌寺 真言宗泉涌寺派大本山 別称:御寺

本尊:釈迦如来、阿弥陀如来、弥勒如来の三世仏

真言宗十八本山8番 洛陽三十三所観音霊場20番(楊貴妃観音堂) 京都十三仏霊場6番

【所在地】

京都市東山区泉涌寺山内町27

今熊野観音寺 京都市東山区

今熊野観音寺 西国三十三観音第十五番の御朱印

洛陽三十三観音第十九番の御朱印

ぼけ封じ・近畿十楽観音霊場第一番の御朱印

東山大師の御朱印

【今熊野観音寺概略】

泉涌寺の塔頭のひとつ。大同年間(806年~810年)空海が庵を結んだのに始まるとされ、藤原緒嗣が伽藍を造営したと伝えられる。永暦年間(1331年~1334年)新熊野神社が建てられるとその本地仏を祀る寺とされた。

泉涌寺から歩いて行きました。駐車場もあるので平日なら車で行けそうです。

御朱印は本堂脇の納経所にていただきました。

【名称】

新那智山観音寺 泉涌寺塔頭 別称:今熊野観音寺 真言宗泉涌寺派

本尊:十一面観音 西国三十三所15番、 神仏霊場会122番(京都42番)

近畿十楽観音1番 、 洛陽三十三観音19番、京都七福神(えびす)

【場所】

京都市東山区泉涌寺山内町32

善能寺 京都市東山区

善能寺 洛陽十八番の御朱印

【善能寺概略】

一説によれば823年(弘仁14年)に空海が八条油小路の地に創建したのに始まるという。稲荷大明神を祀る寺として善能寺と称した。1551年(天文20年)に後奈良天皇の命で現在地に移され、泉涌寺の塔頭となる。

現在の本堂は1971年(昭和46年)のばんだい号墜落事故の遺族の寄進により、すべての航空殉難者の慰霊と事故の絶無を祈願して建立されたもの。

御朱印は泉涌寺の納経所で一緒にいただきました。泉涌寺に入るのに拝観料がかかります。

【名称】

泉山善能寺 泉涌寺塔頭 真言宗泉涌寺派 本尊:阿弥陀如来

洛陽三十三観音第十八番(聖観音)

【所在地】

京都府京都市東山区泉涌寺山内町34

法音院 京都市東山区

法音院 洛陽三十三観音第25番の御朱印

【法音院概略】

鎌倉時代末の嘉暦元年(1326)無人如導宗師によって創建。駿州田中の城主本多家の菩提寺。

泉涌寺から徒歩で坂を下ったところにあります。

御朱印は庫裡にていただきました。

【名称】

泉涌寺塔頭法音院 真言宗泉涌寺派 本尊:不空羂索観音

洛陽三十三観音第二十五番

【場所】

東山区泉涌寺山内町30

東福寺 京都市東山区

東福寺の御朱印

東福寺オリジナル御朱印帳

【東福寺概略】

建長7年(1255年)摂政九条道家により開基。奈良の東大寺と興福寺から一字ずつ取って名を「東福寺」と定めた。

京都五山の第四位の禅寺として栄え、近代に入って規模は小さくなったものの、今なお25か寺の塔頭(山内寺院)を有する大寺院。

紅葉の名所として知られ、秋の行楽シーズンには大変な人出で賑わう。

山内にある「通天橋」は特に紅葉が美しい場所で、ここを通るには拝観料が必要です。

紅葉シーズンの休日は凄い人出で歩くのも大変ですが行かないという選択肢はないでしょう。

【名称】

慧日山東福寺 臨済宗東福寺派大本山 本尊:釈迦如来

京都五山四位

【所在地】

京都市東山区本町十五丁目778番地

勝林寺 京都市東山区

勝林寺の御朱印

勝林寺オリジナル御朱印帳

【勝林寺概略】

東福寺塔頭。天文十九年(1550)に東福寺第二百五世住持であった「高岳令松」禅師によって、勝林庵として創建された。

東福寺の鬼門(北方)を守る毘沙門天の寺として知られる。

御朱印に積極的なお寺として有名です。

数多くのカラフルな御朱印がありますが、全部いただくとかなりの散財となりますので気に入ったものだけ購入することにしましょう。

オリジナル御朱印帳は上質な紙を使っていますのでおすすめです。

同聚院 京都市東山区

同聚院の御朱印

【同聚院概略】

東福寺塔頭。室町時代中期の文安年間に東福寺第129世琴江令薫が開山。

本尊の不動明王坐像(重要文化財)は定朝の父・康尚の作といわれる。寛弘3年(1006年)に藤原道長が法性寺に建立した五大堂の中尊と伝える。

本尊の不動明王坐像(重要文化財)は拝観可能です。非常に素晴らしいですので、ぜひお立ち寄りください。

霊雲院 京都市東山区

霊雲院の御朱印

【霊雲院概略】

東福寺塔頭。 明徳元年(1390年)に岐陽方秀が開いた。九山八海の庭、臥雲の庭で知られている。

少し奥まったところにあるからか、ほとんど人がおらず、ゆっくり庭を鑑賞することができました。

一華院 京都市東山区

本尊「白衣観音」の御朱印

一華開五葉の御朱印

朱雀の御朱印

【一華院概略】

東福寺塔頭。永徳2年(1382年)に一華庵として創建された。本尊の「白衣観音坐像」は室町時代の作。

こちらもお庭が有名で「依稀松の庭」として知られています。お茶とセットでの拝観のようでしたので、こちらでは御朱印のみいただきました。

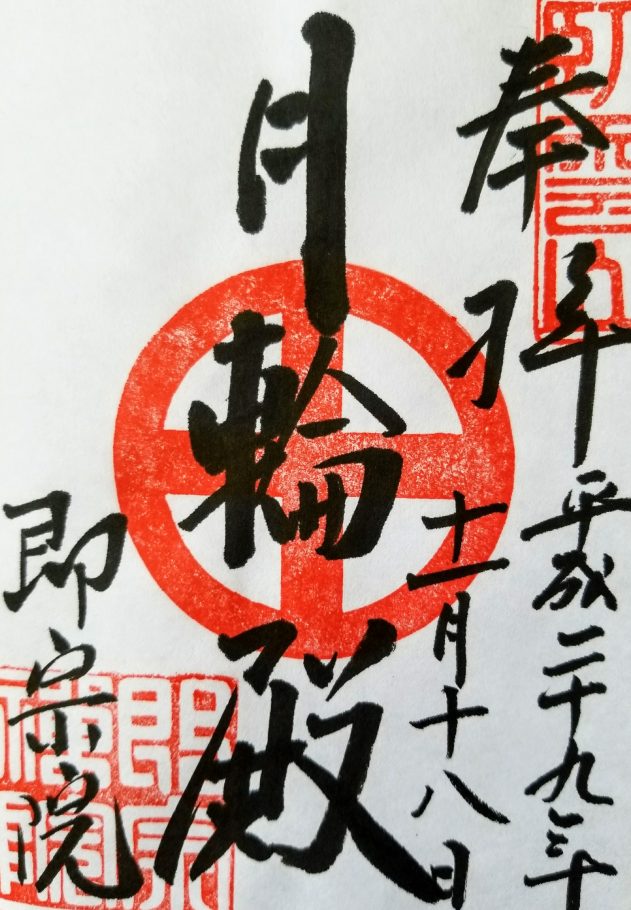

即宗院 京都市東山区

即宗院の御朱印

【即宗院概略】

東福寺塔頭。藤原兼実の山荘「月輪殿」跡に建てられた島津家ゆかりのお寺。西郷隆盛と月照上人が密談をした場所としても知られている。

東福寺の境内の奥の方に龍吟庵と並んであります。

紅葉の綺麗な偃月橋を渡って向かいます。

龍吟庵 京都市東山区

龍吟庵の御朱印

【龍吟庵概略】

東福寺塔頭第一位。東福寺第三世住持、無関普門(大明国師)の住居跡に建つ。

応仁の乱以前にさかのぼる室町時代初期に建造された現存最古の方丈建築です。京都で応仁の乱以前の建物は珍しいです。

枯山水の庭は重森三玲の手によるもので昭和39年の作です。

最勝金剛院 京都市東山区

最勝金剛院の御朱印

【最勝金剛院概略】

東福寺の特別由緒寺院。東福寺を建立した九条家の墳墓を管理している。

1148年にに藤原宗子の発願により建立。

特別拝観などは行っていませんので表示がありません。書置きの御朱印をいただきました。

正覚庵 京都市東山区

正覚庵の御朱印

【正覚庵の御朱印】

東福寺塔頭。筆の寺として知られる。

東福寺の山門を出てさらに奥に進みます。ここまで来ると参拝客はほとんどいません。紅葉までの喧騒が別世界に感じられます。

拝観はありませんが御朱印はいただけます。

法性寺 京都市東山区

法性寺 洛陽二十一番 の御朱印

【概略】

延長二年(九二四)に左大臣藤原忠平が創建。 以後、藤原一門の加護を受け、平安時代を通じて大いに栄えた藤原家の氏寺。現在、国宝に指定されている観音様は創建当時の仏像であり、灌頂堂の本尊と伝えられ「厄除観音」の名で知られている。

東福寺駅から徒歩で行きました。門が閉まっていて少し入りづらいですが中に入り御朱印をいただきました。

【名称】

大悲山法性寺 浄土宗西山禅林寺派 本尊:二十七面千手観音菩薩

洛陽三十三所観音第21番

【所在地】

京都市東山区本町16丁目307番地